丝路

唐

香港保利艺术中心藏

长 61cm,宽 24.1cm,高 79.4cm

唐三彩双峰骆驼

唐三彩双峰骆驼,是唐代三彩釉陶工艺的杰作。骆驼分单峰、双峰两种,双峰骆驼主要产于中亚及我国北方,早在东汉时期,四川汉画像砖上已经出现了骆驼的形象。唐代丝绸之路在发展至巅峰,作为穿越大漠所必备的骆驼,也成为丝绸之路的重要象征,是唐代工匠创作喜爱的题材之一。

俗称“唐三彩”的唐代三彩釉陶工艺,是唐代极具标志性的工艺技术之一。现存的唐三彩陶俑多为人物俑及动物俑,其中不乏骆驼、骏马及胡人的形象;此外唐三彩俑因为作为中外贸易的商品,在西亚及地中海沿岸等地区曾有残件出土,均反映了唐代丝绸之路的状况。

汉

甘肃省博物馆藏

铜车马仪仗俑队

铜车马仪仗俑队,是甘肃省博物馆的镇馆之宝,出土于甘肃武威雷台汉墓,共99件,是迄今发现数量最多、阵容最雄伟的同类文物,整个仪仗俑队中最核心的马俑,便是曾被称为“马踏飞燕”、著名的铜奔马。本次展出的是其中的24件,分别为最前方持矛及持戟的骑士,后方骏马扬蹄嘶鸣的从骑,以及带伞的轺车和有御奴在旁侍候的輂车;其中轺车可能由墓主人及其下属的高级官员乘坐,而輂车则是官员家属乘坐的车辆。本品再现了汉代高级官员出行的威仪,精细还原了汉代的车马制度,是汉朝经营西域,守卫丝路贸易,以及传播中土文明的缩影。本品制作精良,体现了汉代高超的铜冶工艺。

现代

新疆维吾尔自治区博物馆藏

长78cm,宽28.5cm

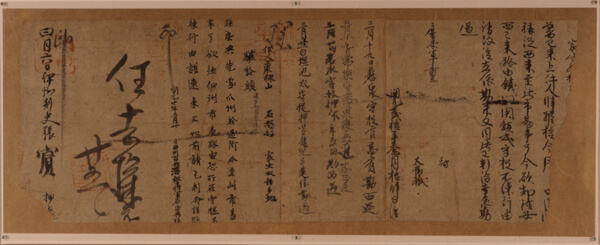

瓜州都督府给西州百姓游击将军石染典过所(仿制品)

此过所是唐代一位名为石染典、生活在西州,即今天新疆吐鲁番市的粟特商人,在通过唐朝西域关口时所使用的通关凭证。 本品由三张纸黏合而成,存文24行,共包含两份被称为“过所”、由官府发出的通行证,分别记录了石染典来往瓜州,以及前往沙州和伊州进行贸易的经过。 其中瓜州即今天甘肃的酒泉市,沙州为今天甘肃的敦煌市,伊州为今天新疆的哈密市。

在通过关卡时,守卫士兵会查验“过所”内容,是否与实际通关的人数和货物相匹配。 本品生动展示了当时丝绸之路上西域段的商贸过程和手续,也证明了唐代中央政府的政令有效地推行的事实。

北朝

西安博物院藏

直径 2cm,高 0.4cm

东罗马金币

金币出土于中国,是北朝时期由东罗马帝国所铸,它的正面是福卡斯皇帝半身像,长须飘逸,威仪俨然,右手的球体上有高耸的十字架;背面则为胜利女神像。 东罗马金币在丝绸之路沿线均有出土,甚至有沿线的地方政权仿制东罗马帝国的金币,说明东罗马帝国在丝绸之路贸易上的重要性,以及不同文化之间的交流。

与本品一同展出的,有波斯帝国萨珊王朝的银币,以及与唐代(麴氏)高昌国有关的高昌吉利钱,均为古代丝路贸易的重要见证。 其中波斯银币上有萨珊国王的肖像,以及拜火教祭坛等图案,而高昌吉利钱则可能是唐朝为平定高昌国而铸造、以纪念性质为主的压胜钱,或是高昌国所铸,用来实际使用的交易货币。

现代

甘肃省博物馆藏

高4.6cm,口径31cm,底径10.9cm

东罗马酒神纹鎏金银盘(仿制品)

鎏金银盘,是出土于甘肃靖远县的东罗马帝国风格银器。 盘内共有三圈纹饰,中圈环列的十二头像,可能是希腊神话中的奥林匹斯山十二神; 内圈是一名斜倚雄狮的裸体男性,正是希腊神话中的酒神狄俄尼索斯。 据《魏书》记载,东罗马帝国曾三次派使团访问中国历史上的北魏王朝,本品可能是当时东罗马使者遗留在黄河古渡的贡品,也可能是魏晋南北朝时期,西方商人携带至中国的交换物。 本品是中国丝绸之路上的重要发现,也是古代中西文化交流的实物见证。

唐

美高梅藏

左:高99.1cm,宽47cm

右:高102.2cm,宽43.8cm

唐三彩镇墓兽

唐三彩镇墓兽,是盛唐时期三彩釉陶工艺的杰作。两件镇墓兽都作蹲坐姿态,足踏须弥式台座,高约一米,躯体硕大挺拔,形象威严肃穆,令人生畏。

镇墓兽最早见于战国楚墓,流行于魏晋至隋唐时期,用来在墓室中震慑鬼怪及盗墓者、保护死者灵魂,因此刻意表现出凶猛狰狞的面貌。唐代镇墓兽糅合了由多种动物形象而成的元素,其中由异域传入的狮子形象尤其突出,同时亦承继了中原文化的元素,例如战国时期楚式镇墓兽标志性的鹿角等,甚至出现了带有西域人士脸部轮廓特征的人面镇墓兽,反映出丝绸之路蓬勃发展所带动的中外文化频繁交流。

公元8至9世纪

平山郁夫丝绸之路美术馆藏

宽 71.4cm,高16.2cm

绿地圣树双鹿纹纬锦

此锦是以缂丝工艺织成的唐代绢质纬锦。 丝织品是丝绸之路物质文化交流中具有核心地位的工艺品,在汉代,中国的平纹经锦便已通过河西走廊传入中亚,对后来著名的波斯锦的形成有重要影响。 波斯锦的特点是斜纹组织和独特的联珠动物或花卉纹,受波斯纹样的启发,唐代官封“陵阳公”的窦师纶,设计出在联珠团窠纹中,置放中国祥瑞动物形象的图案样式,改变了中原织物常用的带状循环构图模式。

本品的锦面中心是一株垂直矗立的圣树,两侧为一对长角鹿,四周围环绕着椭圆形的联珠纹,这般布局即为“陵阳公样”。

约明或清

美高梅藏

长507cm,宽451cm

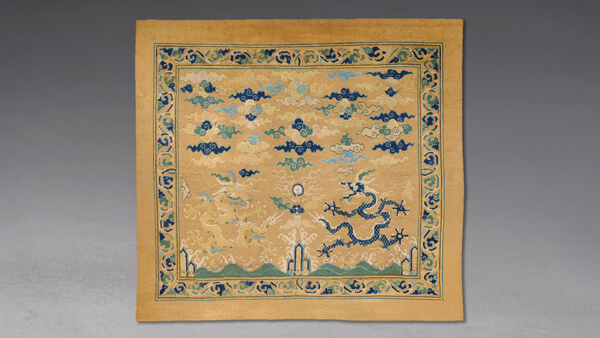

龙纹宝座毯

龙纹宝座毯,是以羊毛栽绒的方式编织而成,并织入丝线及金线等贵重织料,整体极为厚密,显色纯正饱满,毯上饰有双龙献珠、海水江崖、云纹等纹饰,均状若浮雕,仿如凿刻而成,织造技法之精巧,历经数百年后保存之良好,皆其极为罕见,是中国明代或清代丝织品中的极致之作。

中国最早的织毯,目前学界一般认为是2300年前,新疆塔里木盆地的羊毛毯,可见织毯工艺印证了中外文化沿丝绸之路传播的路径,尤其享誉丝路的波斯地毯,明代及清代的织毯亦一定程度吸收了相关的纹样元素及织造技巧。

1730–1735

香港私人收藏

高11.1cm

六角形梅森瓷连盖茶叶罐

六角形梅森瓷连盖茶叶罐,由欧洲著名瓷器工厂——梅森瓷厂于18世纪30年代烧制,绘有昆虫、花卉、人物及雀鸟等纹饰,并施加了梅森瓷标志性的伯特格釉彩。在18世纪初的“中国热潮”下,神圣罗马帝国的萨克森选帝侯奥古斯特二世,资助建立了被称为欧洲第一瓷器工厂的梅森瓷厂,他们破解了制瓷技术的关键——高岭土,最终创制了欧洲本土的硬质瓷。早期梅森瓷仿照中国瓷器的形制烧制产品,生产出形似中国瓷器的欧洲本土瓷器。本品不但体现了中西文化在工艺技术上的交流,作为用来储存茶叶的器皿,也反映了18世纪中国茶文化在欧洲贵族阶层中的传播。

明洪武

美高梅藏

高33.5cm

釉里红缠枝花卉玉壶春瓶

此瓶以釉里红描绘纹饰,纹样分层满布,繁而不乱,与故宫博物院收藏的釉里红缠枝牡丹纹玉壶春瓶同属一类,均是明代洪武年间烧制的釉里红瓷器。 对红色的重视,盖因明代遵循五德始终之思想,“以火德王,色色尚赤”的缘故。 该瓶身纹样分七层描绘,分别为蕉叶纹、回纹、海水波涛纹、如意云头纹、缠枝花卉纹、仰莲纹及卷草纹。 底足处卷草纹与口沿纹样相呼应,周而复始,绵绵不绝。 腹部主体纹样为缠枝花卉纹,其中的西番莲,花头饱满硕大,莲枝仰俯有致,风姿典雅。 釉里红瓷器以氧化铜为发色剂,对烧制温度的控制要求极为苛刻,烧制成功的机率较低,但本品不仅成功烧制,而且发色纯正、制作规整、造型优美,堪称是明洪武瓷器的精品。

清雍正

美高梅藏

高 60cm

霁蓝釉天球瓶(带西洋铜饰)

这个天球瓶烧制于雍正年间,通体施加被称为“宝石蓝”的霁蓝釉色,并加上包括了茛苕、婴孩等等的铜制西洋装饰。在瓷器的表面上包覆铜等金属的做法,可以追溯至宋代甚至更早,主要是为遮蔽瓷器表面缺陷,起到美化瓷器外观的作用。在明清时代,中国瓷器沿丝绸之路大量外销至中亚、西亚及欧洲,包覆在瓷器上的铜质部件的装饰功能也愈加突出,乃至当时不少欧洲贵族会聘请专门的铜匠,在他们订购的中国瓷器上,加上繁复的西洋铜饰,借此增加瓷器的价值。

元

美高梅藏

直径 16.1cm

掐丝珐琅松鹤同春图三足香盘

掐丝珐琅松鹤同春图三足香盘,是以俗称“景泰蓝”的掐丝珐琅技艺所制作的元代器物。一般认为,珐琅器制作技艺最早可以追溯至古希腊时代,并在流传至中亚、阿拉伯等地区的过程中不断发展,并于元代传入中国。明清两代,掐丝珐琅发展为极具代表性的中国宫廷艺术,在各式御用器物中占据着重要地位。本品运用掐丝珐琅技艺描绘松树、仙鹤等中式图案,既表现松鹤同春的美好寓意,也体现了元代丝绸之路上,文化与技艺的深度交流。

清雍正

故宫博物院藏

高 14.7cm,口径 2.3cm

雍正款蓝色玻璃八棱瓶

此蓝色玻璃八棱瓶,是雍正时期清宫造办处玻璃厂所制作的玻璃器精品,底部阴刻“雍正年制”双行楷书款。在中国,玻璃古称琉璃,早于西周时期已有生产,主要为铅钡玻璃,而比铅钡玻璃更通透、起源于古埃及和美索不达米亚地区的钠钙玻璃,則于汉唐时期沿丝绸之路传入中国。玻璃器制作技术发展至清代进入高峰,清代玻璃器色彩的绚丽及造型的丰富程度,在中国玻璃史上前所未有。本品既展现了清代玻璃器制作的高超水准,也折射出雍正时期素雅内敛的审美意趣。

隋唐

伊犁哈萨克自治州博物馆藏

高16.0cm,口径8.8cm,底径7.0cm

隋唐镶嵌红玛瑙虎柄金杯

隋唐镶嵌红玛瑙虎柄金杯,唐代金银器的代表之一,杯身装有拜占庭风格、斑纹清晰可辨的虎形手柄,并在模压压出的菱格纹中,镶嵌椭圆形红色玛瑙,极其华贵。 金银细工工艺,是丝绸之路物质文化交流中的重点领域,从公元前2000年的地中海周边地区开始,逐渐向欧亚大陆传播,并在商代晚期传入中国。 隋唐的金银日用器,除了大量使用了金银细工工艺外,亦揉合了来自西域地区的风格。 本品虽然因为曾经受到挤压而变形,但亦无阻其作为隋唐时期金银工艺水准与审美风格的生动体现。

唐

新疆维吾尔自治区博物馆藏

直径 3.8cm

芝麻小饼

芝麻小饼,是在新疆吐鲁番阿斯塔那墓地出土的一件唐代点心,以小麦为原料,手工捏制,烘烤而成,表面粘附芝麻,制作精细。 与本品同时展出的,还有一组两件、同样出土于吐鲁番地区的唐代点心,以及一组出土于青海的唐代核桃,共同反映了芝麻、核桃,甚至小麦等众多的域外作物,透过丝绸之路从中亚、西亚、南亚、欧洲传入中国,这些原本产自中原以外的作物,在今天已经成为了中华饮食文化中必不可少的重要组成部份。 此外,许多今天我们熟悉的一些作物,包括西瓜、葡萄、石榴、黄瓜及大蒜等,同样是沿丝绸之路传入中国的。

唐

洛阳博物馆藏

长 12.5cm,宽 14cm,高 29.4cm

三彩凤首壶

三彩凤首壶,是以唐三彩工艺制作的唐代陶器,壶颈部份连接了凤首造型的手柄,壶腹两侧有对称的凤凰立于树上的纹饰。 凤首壶的起源,被认为是西亚及中亚地区的“胡瓶”,多以贵价金属制成,特点是设有单一手柄及高圈足,上腹细长而下腹圆鼓,流口以雀鸟的口喙为造型,壶身装饰人物或动物图案。 凤首壶传入中国后,经历了将异域文化元素本土化的过程,成为了中外文化交流的见证。

唐

洛阳博物馆藏

宽 15cm,高 19.8cm,口径 3.9-5cm

胡人驯狮扁壶

胡人驯狮扁壶,是唐三彩工艺制作的唐代陶器,并以胡人驯狮作为壶身的主要纹饰。 扁壶是唐代常见的酒具,本品在器物肩部的两侧设有两个被称为“系”的穿孔,方便使用者将绳穿入,将扁壶携带外出。 本品以黄、绿、白三色经高温而相互流淌交融,形成斑斓绚丽的视觉效果。 壶身浮雕胡人驯狮场景中,左侧的胡人身穿西域的装束,右侧的雄狮怒目圆睁、准备向胡人扑咬,生动传神,是典型沿丝绸之路传入中国的异域文化元素。

唐

陕西历史博物馆藏

高 9cm

白瓷皮囊壶

白瓷皮囊壶,是参照北方游牧民族的饮水器具——以皮囊壶的造型来烧制的唐代白瓷工艺品。 从唐代开始,中原的制瓷匠师以皮囊壶作为题材来烧制瓷器,这种做法一直延续并盛行于辽代及金代,其后渐趋稀少。 本品壶身的两侧,使用了仿照皮囊缝合的起线来装饰,并在壶身上部装饰了花叶纹,通体施加了白釉,整体显得浑厚丰满,不仅是唐代白瓷工艺的代表,更折射出当时中原与边疆在生活习俗、艺术风格上的相互影响,堪称是民族文化融合的生动例证。

东晋十六国

西安博物院藏

长19cm,宽13cm,高26cm

红陶彩绘伎乐俑

红陶彩绘伎乐俑,是以跪坐在地上来弹奏筝的乐伎作为造型的东晋时期陶俑。 当中乐伎上身穿着红色的交领斜襟窄袖襦衫,下身穿着高腰长裙,额发分层梳向两侧,额间、眉尾、眼皮等处有红色“点旳”装饰,这种妆容是当时的宫廷盛饰。 同时,乐伎所弹奏的筝,是一种中国的古典乐器,不仅在汉族传统音乐中使用,也广泛应用在西域的西凉乐、龟兹乐当中,隋唐时代,更是著名的“七部乐”、“十部乐”的重要乐器。 本品与一同展示的粉彩吹箫俑,共同体现了汉代丝绸之路开拓以后,中原与西域之间乐舞文化的频繁交流。

1945-1948

纸本设色

长 102cm,宽 71cm

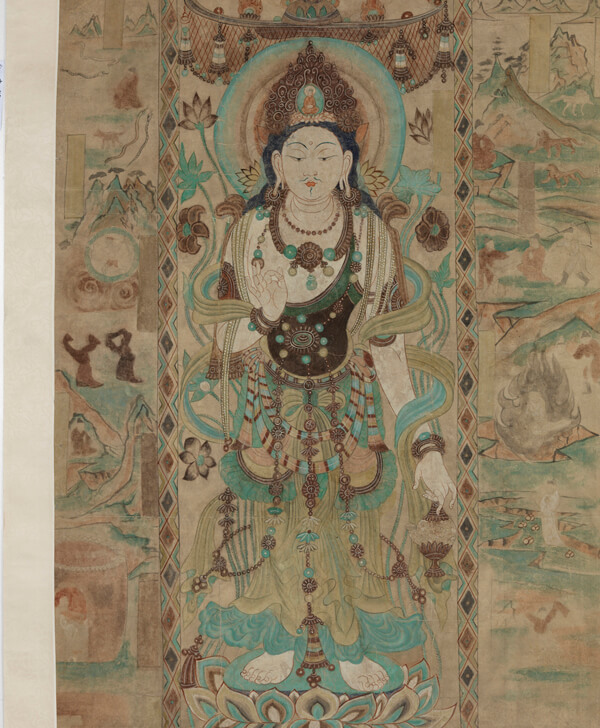

常沙娜《观世音菩萨》

《观世音菩萨》为著名敦煌艺术传承者常沙娜女士,临摹敦煌观世音菩萨的手稿。15世纪以后,随着陆上丝绸之路的衰落,自然环境侵蚀等原因,敦煌的洞窟相继荒废甚至坍塌,内藏极其珍贵的雕塑、壁画及文书都受到损坏,一度濒临湮灭。20世纪30年代,常沙娜女士的父亲、不少人称之为“敦煌守护神”的常书鸿先生,当时正在法国巴黎学习古典油画,他偶然在巴黎看到了敦煌石窟的图录,感到非常震撼,于是毅然回国,立志要守护敦煌。1943年,常书鸿组建了敦煌艺术研究所筹备委员会,正式开启了保护敦煌石窟的艰辛历程,其中常书鸿先生和他的学生,以及他的女儿常沙娜女士,长年在敦煌艰苦的环境中与时间赛跑,透过临摹壁画、保护洞窟建筑,为文物编号建档等方式,抢救敦煌的文化遗产。今天这些举世无双的文化遗产得以流传,就是得益于常氏父女,以及和他一同前往敦煌的前辈们。

与本品一同展出的,有常沙娜女士的另一件手稿《南方天王像》,以及常书鸿先生的作品、照片,均是非常难得的展品。此外,优秀的敦煌艺术守护与传承者——刘元风教授和李迎军教授的手稿也同时展出,其中曾任北京服装学院院长的刘元风教授,将敦煌的服饰文化元素进行转化,运用于当代服饰设计之上;而李迎军教授则致力于利用当代的媒材,重现敦煌的天王与金刚力士的服饰。

公元2至3世纪

平山郁夫丝绸之路美术馆藏

宽 36cm,高 109cm

佛陀立像

佛陀立像,是公元2世纪至3世纪的犍陀罗风格佛像。 位于今天巴基斯坦北部和阿富汗东部的犍陀罗地区,因为独特的地理位置而同时受到希腊、波斯、印度等不同文化的影响,在当地产生的犍陀罗风格佛像,亦体现了多元文化共融的特点。 以本品为例,佛像重心落于单脚之上,明显受到希腊美术的影响,而右手所施的,是象征着救赎的无畏印,这种造型源于西亚地区的神像和王像; 至于背后圆盘状背光,伊朗文化的象征之一,代表着无量光世界里“人即神”的观念。 犍陀罗风格佛像,后来亦随着佛教东传而进入中国,对中国的艺术发展产生影响。

东汉

绵阳市博物馆藏

长32cm,宽24.5cm,座高52.1cm,通高150cm

东汉铜摇钱树

东汉铜摇钱树,是在四川绵阳市出土、在树枝上装饰了铜钱的树状青铜器。 这类通常称为“摇钱树”的青铜器,一般认为是中国本土的道教思想,与东汉时期从西方传入的宗教思想所结合的产物,在当时的四川、重庆、云南、贵州,以及陕西南部等地,一度非常流行。 摇钱树上除了有寓意财源滚滚的众多铜钱外,通常亦装饰各类的吉祥动物,部份的摇钱树更会有细小的佛像装饰,反映了当时佛教思想的东传; 此外,西王母也是摇钱树上常见的装饰,因为在传说中,西王母拥有不死之药,可以令人飞升长生。

北宋

吐鲁番博物馆藏

长 268cm,宽 26cm

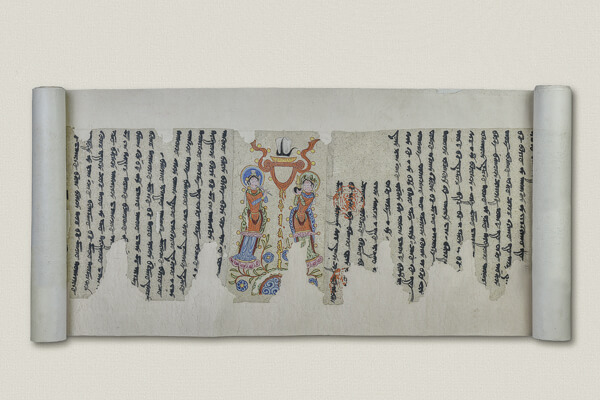

九至十三世纪末粟特文文书长卷

九至十三世纪末粟特文文书长卷,是一件以粟特文书写的唐代文书,内容是当时摩尼教教徒之间的通信。内容有商旅契约、宗教典籍与外交信函等,亦记载了骆驼数量、香料价格等,反映了当时贸易情況的资料。本品由九张纸粘连而成,共计有一百三十五行文字,行文之间,有工笔重彩的伎乐插图,与金色文字的标题作为装饰。

粟特人是生活在中亚地区的阿姆河,以及锡尔河之间、十分擅长进行跨地区贸易的一个民族,是公元4至8世纪丝绸之路上,最具代表性的商业民族。粟特人主要信奉的是波斯的祆教及摩尼教,而粟特商人在丝绸之路上进行贸易的同时,也传播宗教信仰,因此本品对于研究摩尼教在东方教区的活动,以及丝绸之路历史,具有重要价值。

近现代

西安碑林博物馆藏

宽 91.5cm,高 244.5cm

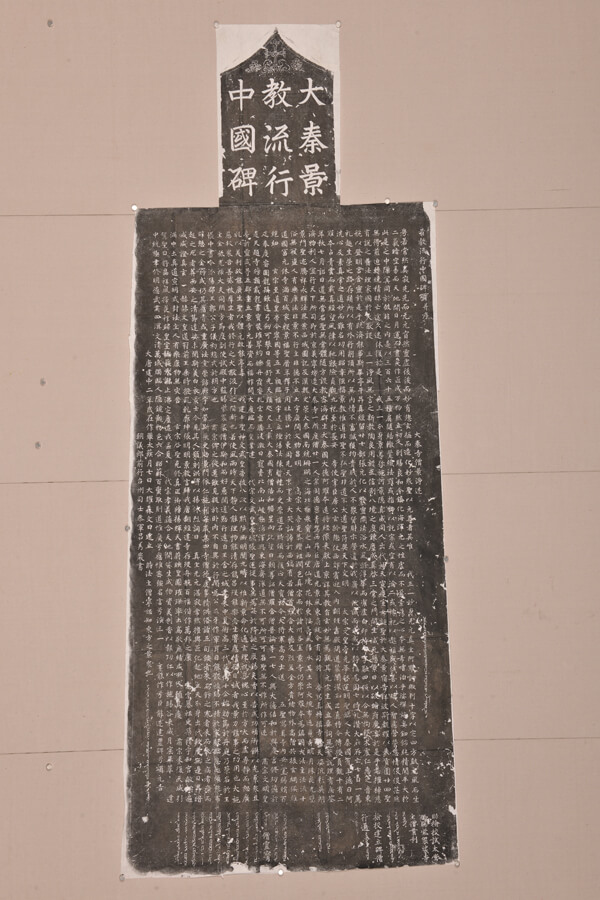

大秦景教流行中国碑拓片(仿制品)

这件拓片所印拓的原件——大秦景教流行中国碑,是见证古代中西文明对话的唐代重要石碑。“大秦”,指的是东罗马帝国,“景教”则是早期基督教聂斯托利派在唐代传入中国后的名称。 碑文由波斯传教士撰写,详尽地记述了景教的教义和教规,包括圣洗、瞻礼、祈祷等礼拜方式,以及唐贞观九年,即公元635年,直到唐建中二年,即公元781年近两百年间,景教在中国的传教历程。 其中更将基督教教义,与中国传统哲学结合起来论述,是唐代外来文化本土化的重要见证。

1994-1999

综合媒材装置,视频

徐冰《在美国养蚕系列》

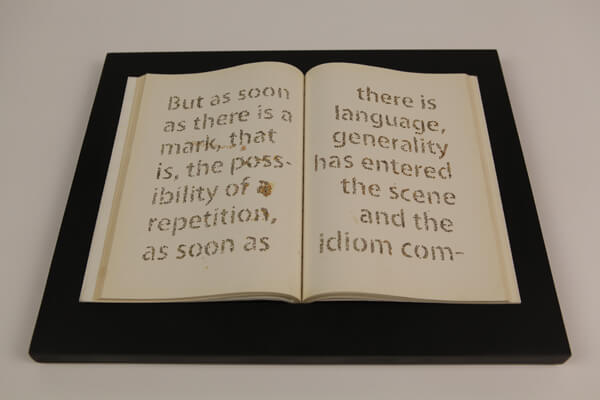

《在美国养蚕系列》,是国际知名的中国当代艺术家徐冰的作品,本次展出的是系列中的《蚕书》以及《包裹》两件。 从1994年至1999年期间的每年夏季,徐冰都要在美国养蚕,与这些蚕虫共同完成作品。

其中一组是《蚕书》,其过程是蚕蛾把卵产在事先装订好的空白书页上,这些由虫卵“印刷”的符号像一种神秘的文字。 展览开幕后,蚕卵开始孵化成幼虫,黑色的蚕卵消失,成千上万移动的“黑线”(幼虫)从书页中爬出来,这给观者一种紧张感,这些书出了什么问题?

另一组是上百条正在吐丝的蚕,用丝包裹着一本书。 随着蚕丝日复一日地加厚,开幕时可读的文字或形象渐渐隐去、消失,到闭展时,物件变得神秘怪异。

1931

油彩布本

香港私人收藏

长81.2cm,宽45cm

常玉《粉瓶小野菊》

常玉,早期著名法国华裔画家,巴黎画派中的代表性东方艺术家。 常玉在西方现代思潮中,重新诠释了中国艺术传统,成就跨越文化的独特美学意境,是西方画坛所认定的杰出东方画家,经常被称为“东方马蒂斯”,花卉是他主要的创作主题之一。

《粉瓶小野菊》线条洗练,色彩精粹,充分体现了中国传统绘画中“墨分五色”的概念,同时也将西方绘画中独有的三维空间焦点透视概念,引入到东方艺术的平面叙述空间当中。 此作是常玉1930 年代的代表作之一。

1951

油彩布本

香港私人收藏

长88.7cm,宽115.7cm

赵无极《无题(黄金城市)》

赵无极,著名法国华裔艺术家,经常与吴冠中、朱德群并称中国艺术界的“留法三剑客”,他以融合西方抽象绘画方法与中国绘画特有的空灵意境而备受世界瞩目,他的作品被纽约现代美术馆、古根汉美术馆、芝加哥艺术学院及巴黎现代艺术博物馆等收藏。

20世纪50年代,赵无极开展了被他视为人生重要阶段、使他灵感持续涌现的欧洲之旅。 《无题(黄金城市)》正是赵无极以他对意大利威尼斯的印象所创作的重要作品,画中仍然有线条描绘教堂和宫殿,代表着赵无极的早年风格。 随后,赵无极全心投入到抽象艺术的创作中,本展览另一件赵无极作品《13.02.62》,正是他“狂草时期”的重要代表作之一。