絲路

唐

香港保利藝術中心藏

長 61cm,寬 24.1cm,高 79.4cm

唐三彩雙峰駱駝

唐三彩雙峰駱駝,是唐代三彩釉陶工藝的傑作。駱駝分單峰、雙峰兩種,雙峰駱駝主要產於中亞及我國北方,早在東漢時期,四川漢畫像磚上已經出現了駱駝的形象。唐代絲綢之路在發展至巔峰,作為穿越大漠所必備的駱駝,也成為絲綢之路的重要象徵,是唐代工匠創作喜愛的題材之一。

俗稱「唐三彩」的唐代三彩釉陶工藝,是唐代極具標誌性的工藝技術之一。現存的唐三彩陶俑多為人物俑及動物俑,其中不乏駱駝、駿馬及胡人的形象;此外唐三彩俑因為作為中外貿易的商品,在西亞及地中海沿岸等地區曾有殘件出土,均反映了唐代絲綢之路的狀況。

漢

甘肅省博物館藏

銅車馬儀仗俑隊

銅車馬儀仗俑隊,是甘肅省博物館的鎮館之寶,出土於肅武威雷台漢墓,是迄今發現數量最多、陣容最雄偉的同類文物,總共99件。整個儀仗俑隊中最核心的馬俑,便是曾被稱為「馬踏飛燕」、著名的銅奔馬。本次展出的是其中的24件,分別為最前方持矛及持戟的騎士,後方駿馬揚蹄嘶鳴的從騎,以及帶傘的軺車和有御奴在旁侍候的輂車;其中軺車可能由墓主人及其下屬的高級官員乘坐,而輂車則是官員家屬乘坐的車輛。本品再現了漢代高級官員出行的威儀,精細還原了漢代的車馬制度,是漢朝經營西域,守衛絲路貿易,以及傳播中土文明的縮影。本品製作精良,體現了漢代高超的銅冶工藝。

現代

新疆維吾爾自治區博物館藏

長78cm,寬28.5cm

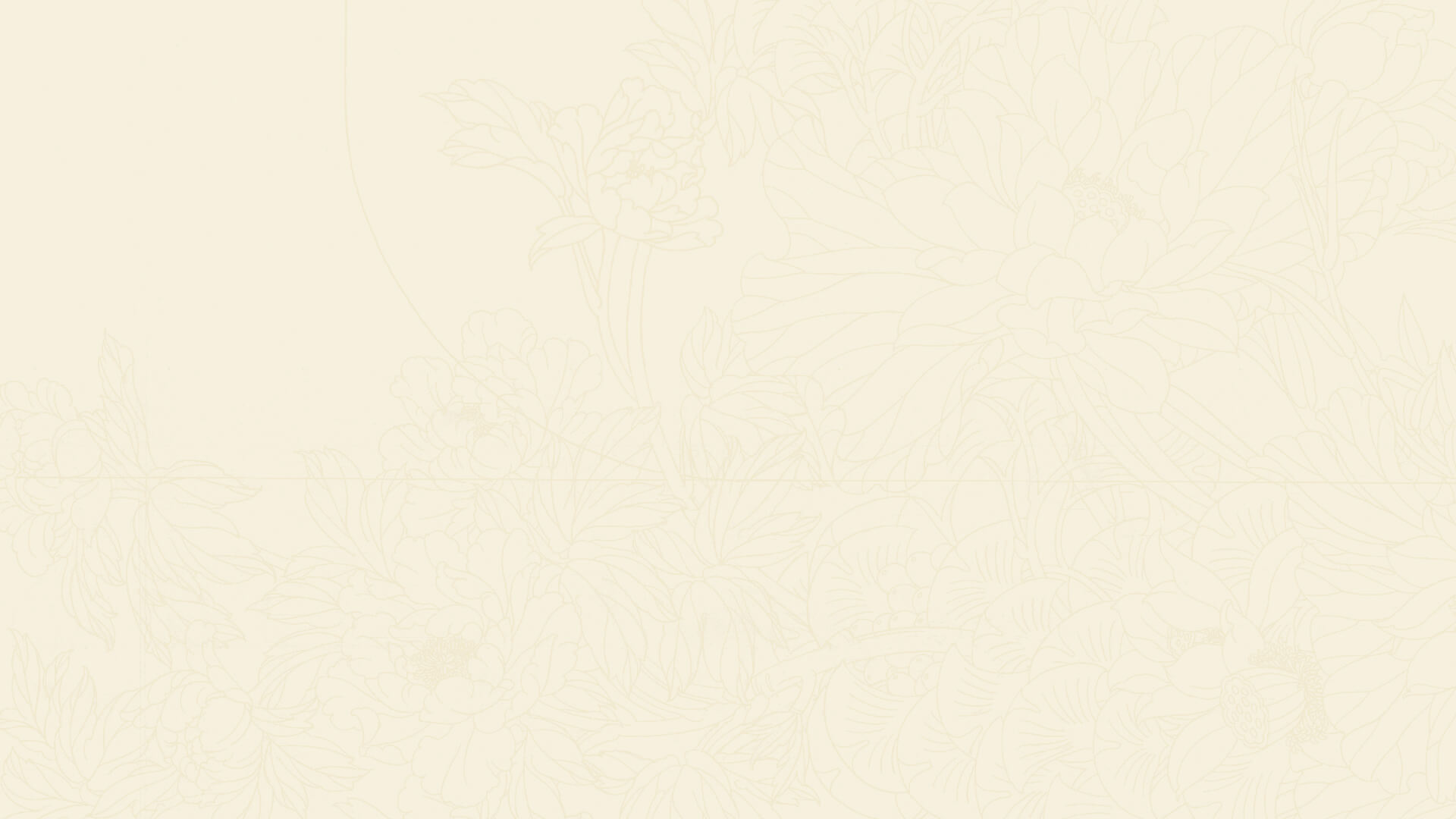

瓜州都督府給西州百姓遊擊將軍石染典過所(仿製品)

此過所是唐代一位名為石染典、生活在西州,即今天新疆吐魯番市的粟特商人,在通過唐朝西域關口時所使用的通關憑證。本品由三張紙黏合而成,存文24行,共包含兩份被稱為「過所」、由官府發出的通行證,分別記錄了石染典往來瓜州,以及前往沙州和伊州進行貿易的經過。其中瓜州即今天甘肅的酒泉市,沙州為今天甘肅的敦煌市,伊州為今天新彊的哈密市。

在通過關卡時,守衛士兵會查驗「過所」內容,是否與實際通關的人數和貨物相匹配。本品生動展示了當時絲綢之路上西域段的商貿過程和手續,也證明了唐代中央政府的政令有效地推行的事實。

北朝

西安博物院藏

直徑 2cm,高 0.4cm

東羅馬金幣

金幣出土於中國,是北朝時期由東羅馬帝國所鑄,它的正面是福卡斯皇帝半身像,長鬚飄逸,威儀儼然,右手的球體上有高聳的十字架;背面則為勝利女神像。東羅馬金幣在絲綢之路沿線均有出土,甚至有沿線的地方政權仿製東羅馬帝國的金幣,說明東羅馬帝國在絲綢之路貿易上的重要性,以及不同文化之間的交流。

與本品一同展出的,有波斯帝國薩珊王朝的銀幣,以及與唐代(麴氏)高昌國有關的高昌吉利錢,均為古代絲路貿易的重要見證。其中波斯銀幣上有薩珊國王的肖像,以及拜火教祭壇等圖案,而高昌吉利錢則可能是唐朝為平定高昌國而鑄造、以紀念性質為主的壓勝錢,或是高昌國所鑄,用來實際使用的交易貨幣。

現代

甘肅省博物館藏

高4.6cm,口徑31cm,底徑10.9cm

東羅馬酒神紋鎏金銀盤(仿製品)

鎏金銀盤,是出土於甘肅靖遠縣的東羅馬帝國風格銀器。盤內共有三圈紋飾,中圈環列的十二頭像,可能是希臘神話中的奧林匹斯山十二神;內圈是一名斜倚雄獅的裸體男性,正是希臘神話中的酒神狄俄尼索斯。據《魏書》記載,東羅馬帝國曾三次派使團訪問中國歷史上的北魏王朝,本品可能是當時東羅馬使者遺留在黃河古渡的貢品,也可能是魏晉南北朝時期,西方商人攜帶至中國的交換物。本品是中國絲綢之路上的重要發現,也是古代中西文化交流的實物見證。

唐

美高梅藏

左:高99.1cm,寬47cm

右:高102.2cm,寬43.8cm

唐三彩鎮墓獸

唐三彩鎮墓獸,是盛唐時期三彩釉陶工藝的傑作。兩件鎮墓獸都作蹲坐姿態,足踏須彌式台座,高約一米,軀體碩大挺拔,形象威嚴肅穆,令人生畏。

鎮墓獸最早見於戰國楚墓,流行於魏晉至隋唐時期,用來在墓室中震懾鬼怪及盜墓者、保護死者靈魂,因此刻意表現出兇猛猙獰的面貌。唐代鎮墓獸糅合了由多種動物形象而成的元素,其中由異域傳入的獅子形象尤其突出,同時亦承繼了中原文化的元素,例如戰國時期楚式鎮墓獸標誌的鹿角等,甚至出現了帶有西域人士臉部輪廓特徵的人面鎮墓獸,反映出絲綢之路蓬勃發展所帶動的中外文化頻繁交流。

公元8至9世紀

平山郁夫絲綢之路美術館藏

寬 71.4cm,高16.2cm

綠地聖樹雙鹿紋緯錦

此錦是以緙絲工藝織成的唐代絹質緯錦。絲織品是絲綢之路物質文化交流中具有核心地位的工藝品,在漢代,中國的平紋經錦便已通過河西走廊傳入中亞,對後來著名的波斯錦的形成有重要影響。波斯錦的特點是斜紋組織和獨特的聯珠動物或花卉紋,受波斯紋樣的啟發,唐代官封「陵陽公」的竇師綸,設計出在聯珠團窠紋中,置放中國祥瑞動物形象的圖案樣式,改變了中原織物常用的帶狀迴圈構圖模式。

本品的錦面中心是一棵垂直矗立的聖樹,兩側為一對長角鹿,四周圍環繞著橢圓形的聯珠紋,這般佈局即為「陵陽公樣」。

約明或清

美高梅藏

長507cm,寬451cm

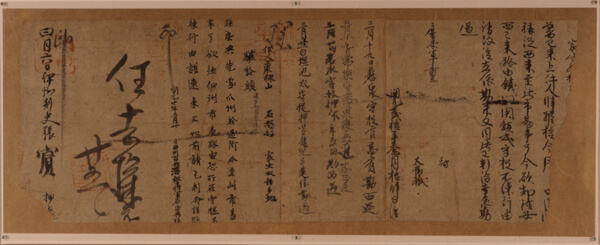

龍紋寶座毯

龍紋寶座毯,是以羊毛栽絨的方式編織而成,並織入絲線及金線等貴重織料,整體極為厚密,顯色純正飽滿,毯上飾有雙龍獻珠、海水江崖、雲紋等紋飾,模樣若浮雕,仿如鑿刻而成,織造技法之精巧,歷經數百年後保存之良好,皆其極為罕見,是中國明代或清代絲織品中的極致之作。

中國最早的織毯,目前學界一般認為是2300年前,新疆塔里木盆地的羊毛毯,可見織毯工藝印證了中外文化沿絲綢之路傳播的路徑,尤其享譽絲路的波斯地毯,明代及清代的織毯亦一定程度吸收了相關的紋樣元素及織造技巧。

1730–1735

香港私人收藏

高11.1cm

六角形梅森瓷連蓋茶葉罐

六角形梅森瓷連蓋茶葉罐,由歐洲著名瓷器工廠——梅森瓷廠於18世紀30年代燒製,繪有昆蟲、花卉、人物及雀鳥等紋飾,並施加了梅森瓷標誌性的伯特格釉彩。在18世紀初的「中國熱潮」下,神聖羅馬帝國的薩克森選帝侯奧古斯特二世,資助建立了被稱為歐洲第一瓷器工廠的梅森瓷廠,他們破解了製瓷技術的關鍵——高嶺土,最終創製了歐洲本土的硬質瓷。早期梅森瓷仿照中國瓷器的形制燒製產品,生產出形似中國瓷器的歐洲本土瓷器。本品不但體現了中西文化在工藝技術上的交流,作為用來儲存茶葉的器皿,也反映了18世紀中國茶文化在歐洲貴族階層中的傳播。

明洪武

美高梅藏

高33.5cm

釉裏紅纏枝花卉玉壺春瓶

此瓶以釉裡紅描繪紋飾,紋樣分層滿佈,繁而不亂,與故宮博物院收藏的釉裏紅纏枝牡丹紋玉壺春瓶同屬一類,均是明代洪武年間燒製的釉裏紅瓷器。對紅色的重視,蓋因明代遵循五德始終之思想,「以火德王,色色尚赤」的緣故。該瓶身紋樣分七層描繪,分別為蕉葉紋、回紋、海水波濤紋、如意雲頭紋、纏枝花卉紋、仰蓮紋及卷草紋。底足處卷草紋與口沿紋樣相呼應,周而復始,綿綿不絕。腹部主體紋樣為纏枝花卉紋,其中的西番蓮,花頭飽滿碩大,蓮枝仰俯有致,風姿典雅。釉裡紅瓷器以氧化銅為發色劑,對燒製溫度的控制要求極為苛刻,燒製成功的機率較低,但本品不僅成功燒製,而且發色純正、製作規整、造型優美,堪稱是明洪武瓷器的精品。

清雍正

美高梅藏

高 60cm

霽藍釉天球瓶(帶西洋銅飾)

這個天球瓶燒製於雍正年間,通體施加被稱為「寶石藍」的霽藍釉色,並加上包括了茛苕、嬰孩等等的銅製西洋裝飾。在瓷器的表面上包覆銅等金屬的做法,可以追溯至宋代甚至更早,主要是為遮蔽瓷器表面缺陷,起到美化瓷器外觀的作用。在明清時代,中國瓷器沿絲綢之路大量外銷至中亞、西亞及歐洲,包覆在瓷器上的銅質部件的裝飾功能也愈加突出,乃至當時不少歐洲貴族會聘請專門的銅匠,在他們訂購的中國瓷器上,加上繁複的西洋銅飾,借此增加瓷器的價值。

元

美高梅藏

直徑 16.1cm

掐絲琺瑯松鶴同春圖三足香盤

掐絲琺瑯松鶴同春圖三足香盤,是以俗稱「景泰藍」的掐絲琺瑯技藝所製作的元代器物。 一般認為,琺瑯器製作技藝最早可以追溯至古希臘時代,並在流傳至中亞、阿拉伯等地區的過程中不斷發展,並於元代傳入中國。 明清兩代,掐絲琺瑯發展為極具代表性的中國宮廷藝術,在各式御用器物中佔據著重要地位。 本品運用掐絲琺瑯技藝描繪松樹、仙鶴等中式圖案,既表現松鶴同春的美好寓意,也體現了元代絲綢之路上,文化與技藝的深度交流。

清雍正

故宮博物院藏

高 14.7cm,口徑 2.3cm

雍正款藍色玻璃八棱瓶

此藍色玻璃八棱瓶,是雍正時期清宮造辦處玻璃廠所製作的玻璃器精品,底部陰刻「雍正年製」雙行楷書款。在中國,玻璃古稱琉璃,早於西周時期已有生產,主要為鉛鋇玻璃,而比鉛鋇玻璃更通透、起源於古埃及和美索不達米亞地區的鈉鈣玻璃,則於漢唐時期沿絲綢之路傳入中國。玻璃器製作技術發展至清代進入高峰,清代玻璃器色彩的絢麗及造型的豐富程度,在中國玻璃史上前所未有。本品既展現了清代玻璃器製作的高超水準,也折射出雍正時期素雅內斂的審美意趣。

隋唐

伊犁哈薩克自治州博物館藏

高 16.0cm,口徑 8.8cm,底徑 7.0cm

隋唐鑲嵌紅瑪瑙虎柄金杯

隋唐鑲嵌紅瑪瑙虎柄金杯,唐代金銀器的代表之一,杯身裝有拜占庭風格、斑紋清晰可辨的虎形手柄,並在模壓壓出的菱格紋中,鑲嵌橢圓形紅色瑪瑙,極其華貴。金銀細工工藝,是絲綢之路物質文化交流中的重點領域,從公元前2000年的地中海周邊地區開始,逐漸向歐亞大陸傳播,並在商代晚期傳入中國。隋唐的金銀日用器,除了大量使用了金銀細工工藝外,亦揉合了來自西域地區的風格。本品雖然因為曾經受到擠壓而變形,但亦無阻其作為隋唐時期金銀工藝水準與審美風格的生動體現。

唐

新疆維吾爾自治區博物館藏

直徑 3.8cm

芝麻小餅

芝麻小餅,是在新疆吐魯番阿斯塔那墓地出土的一件唐代點心,以小麥為原料,手工捏製,烘烤而成,表面黏附芝麻,製作精細。與本品同時展出的,還有一組兩件、同樣出土於吐魯番地區的唐代點心,以及一組出土於青海的唐代核桃,共同反映了芝麻、核桃,甚至小麥等眾多的域外作物,透過絲綢之路從中亞、西亞、南亞、歐洲傳入中國,這些原本產自中原以外的作物,在今天已經成為了中華飲食文化中必不可少的重要組成部份。此外,許多今天我們熟悉的一些作物,包括西瓜、葡萄、石榴、青瓜及大蒜等,同樣是沿絲綢之路傳入中國的。

唐

洛陽博物館藏

長 12.5cm,寬 14cm,高 29.4cm

三彩鳳首壺

三彩鳳首壺,是以唐三彩工藝製作的唐代陶器,壺頸部份連接了鳳首造型的手柄,壺腹兩側有對稱的鳳凰立於樹上的紋飾。鳳首壺的起源,被認為是西亞及中亞地區的「胡瓶」,多以貴價金屬製成,特點是設有單一手柄及高圈足,上腹細長而下腹圓鼓,流口以雀鳥的口喙為造型,壺身裝飾人物或動物圖案。鳳首壺傳入中國後,經歷了將異域文化元素本土化的過程,成為了中外文化交流的見證。

唐

洛陽博物館藏

寬 15cm,高 19.8cm,口徑 3.9-5cm

胡人馴獅扁壺

胡人馴獅扁壺,是唐三彩工藝製作的唐代陶器,並以胡人馴獅作為壺身的主要紋飾。扁壺是唐代常見的酒具,本品在器物肩部的兩側設有兩個被稱為「系」的穿孔,方便使用者將繩穿入,將扁壺攜帶外出。本品以黃、綠、白三色經高溫而相互流淌交融,形成斑斕絢麗的視覺效果。壺身浮雕是胡人馴獅場景,左側的胡人身穿西域的裝束,右側的雄獅怒目圓睜、準備向胡人撲咬,生動傳神,是典型沿絲綢之路傳入中國的異域文化元素。

唐

陝西歷史博物館藏

高 9cm

白瓷皮囊壺

白瓷皮囊壺,是參照北方遊牧民族的飲水器具——以皮囊壺的造型來燒製的唐代白瓷工藝品。從唐代開始,中原的製瓷匠師以皮囊壺作為題材來燒製瓷器,這種做法一直延續並盛行於遼代及金代,其後漸趨稀少。本品壺身的兩側,使用了仿照皮囊縫合的起線來裝飾,並在壺身上部裝飾了花葉紋,通體施加了白釉,整體顯得渾厚豐滿,不僅是唐代白瓷工藝的代表,更折射出當時中原與邊疆在生活習俗、藝術風格上的相互影響,堪稱是民族文化融合的生動例證。

東晉十六國

西安博物院藏

長19cm,寬13cm,高26cm

紅陶彩繪伎樂俑

紅陶彩繪伎樂俑,是以跪坐在地上來彈奏箏的樂伎作為造型的東晉時期陶俑。當中樂伎上身穿著紅色的交領斜襟窄袖襦衫,下身穿著高腰長裙,額髮分層梳向兩側,額間、眉尾、眼皮等處有紅色「點旳」裝飾,這種妝容是當時的宮廷盛飾。同時,樂伎所彈奏的箏,是一種中國的古典樂器,不僅在漢族傳統音樂中使用,也廣泛應用在西域的西涼樂、龜茲樂當中,隋唐時代,更是著名的「七部樂」、「十部樂」的重要樂器。本品與一同展示的粉彩吹簫俑,共同體現了漢代絲綢之路開拓以後,中原與西域之間樂舞文化的頻繁交流。

1945-1948

紙本設色

長 102cm,寬 71cm

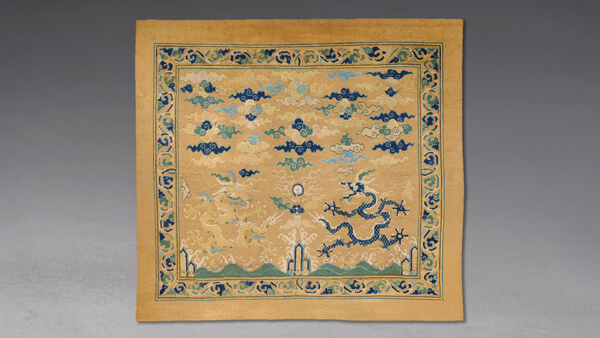

常沙娜《觀世音菩薩》

《觀世音菩薩》為著名敦煌藝術傳承者常沙娜女士,臨摹敦煌觀世音菩薩的手稿。15世紀以後,隨著陸上絲綢之路的衰落,自然環境侵蝕等原因,敦煌的洞窟相繼荒廢甚至坍塌,內藏極其珍貴的雕塑、壁畫及文書都受到損壞,一度瀕臨湮滅。20世紀30年代,常沙娜女士的父親、不少人稱之為「敦煌守護神」的常書鴻先生,當時正在法國巴黎學習古典油畫,他偶然在巴黎看到了敦煌石窟的圖錄,感到非常震撼,於是毅然回國,立志要守護敦煌。1943年,常書鴻組建了敦煌藝術研究所籌備委員會,正式開啟了保護敦煌石窟的艱辛歷程,其中常書鴻先生和他的學生,以及他的女兒常沙娜女士,長年在敦煌艱苦的環境中與時間賽跑,透過臨摹壁畫、保護洞窟建築,為文物編號建檔等方式,搶救敦煌的文化遺產。今天這些舉世無雙的文化遺產得以流傳,就是得益於常氏父女,以及和他一同前往敦煌的前輩們。

與本品一同展出的,有常沙娜女士的另一件手稿《南方天王像》,以及常書鴻先生的作品、照片,均是非常難得的展品。此外,優秀的敦煌藝術守護與傳承者——劉元風教授和李迎軍教授的手稿也同時展出,其中曾任北京服裝學院院長的劉元風教授,將敦煌的服飾文化元素進行轉化,運用於當代服飾設計之上;而李迎軍教授則致力於利用當代的媒材,重現敦煌的天王與金剛力士的服飾。

公元2至3世紀

平山郁夫絲綢之路美術館藏

寬 36cm,高 109cm

佛陀立像

佛陀立像,是公元2世紀至3世紀的犍陀羅風格佛像。位於今天巴基斯坦北部和阿富汗東部的犍陀羅地區,因為獨特的地理位置而同時受到希臘、波斯、印度等不同文化的影響,在當地產生的犍陀羅風格佛像,亦體現了多元文化共融的特點。以本品為例,佛像重心落於單腳之上,明顯受到希臘美術的影響,而右手所施的,是象徵著救贖的無畏印,這種造型源於西亞地區的神像和王像;至於背後圓盤狀背光,是伊朗文化的象徵之一,代表著無量光世界裡「人即神」的觀念。犍陀羅風格佛像,後來亦隨著佛教東傳而進入中國,對中國的藝術發展產生影響。

東漢

綿陽市博物館藏

長32cm,寬24.5cm,座高52.1cm,通高150cm

東漢銅搖錢樹

東漢銅搖錢樹,是在四川綿陽市出土、在樹枝上裝飾了銅錢的樹狀青銅器。這類通常稱為「搖錢樹」的青銅器,一般認為是中國本土的道教思想,與東漢時期從西方傳入的宗教思想所結合的產物,在當時的四川、重慶、雲南、貴州,以及陝西南部等地,一度非常流行。搖錢樹上除了有寓意財源滾滾的眾多銅錢外,通常亦裝飾各類的吉祥動物,部份的搖錢樹更會有細小的佛像裝飾,反映了當時佛教思想向東傳入;此外,西王母也是搖錢樹上常見的裝飾,因為在傳說中,西王母擁有不死之藥,可以令人飛升長生。

北宋

吐魯番博物館藏

長 268cm,寬 26cm

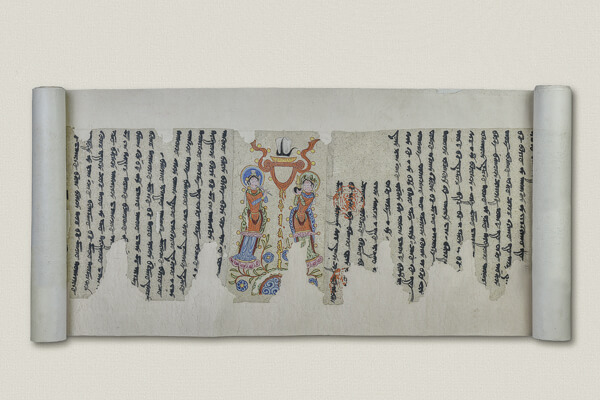

九至十三世紀末粟特文文書長卷

九至十三世紀末粟特文文書長卷,是一件以粟特文書寫的唐代文書,內容是當時摩尼教教徒之間的通信。內容有商旅契約、宗教典籍與外交信函等,亦記載了駱駝數量、香料價格等,反映了當時貿易情況的資料。本品由九張紙黏連而成,共計有一百三十五行文字,行文之間,有工筆重彩的伎樂插圖,與金色文字的標題作為裝飾。

粟特人是生活在中亞地區的阿姆河,以及錫爾河之間、十分擅長進行跨地區貿易的一個民族,是公元4至8世紀絲綢之路上,最具代表性的商業民族。粟特人主要信奉的是波斯的祆教及摩尼教,而粟特商人在絲綢之路上進行貿易的同時,也傳播宗教信仰,因此本品對於研究摩尼教在東方教區的活動,以及絲綢之路歷史,具有重要價值。

近現代

西安碑林博物館藏

寬 91.5cm,高 244.5cm

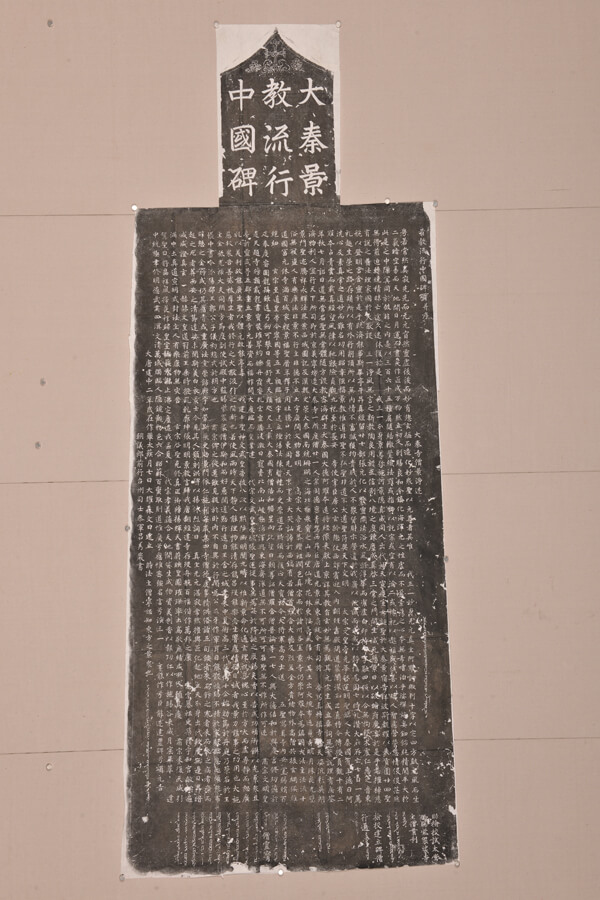

大秦景教流行中國碑拓片(仿製品)

這件拓片所印拓的原件——大秦景教流行中國碑,是見證古代中西文明對話的唐代重要石碑。「大秦」,指的是東羅馬帝國,「景教」則是早期基督教聶斯托利派在唐代傳入中國後的名稱。碑文由波斯傳教士撰寫,詳盡地記載了景教的教義和教規,包括聖洗、瞻禮、祈禱等禮拜方式,以及唐貞觀九年,即公元635年,直到唐建中二年,即公元781年近兩百年間,景教在中國的傳教歷程。其中更將基督教教義,與中國傳統哲學結合起來論述,是唐代外來文化本土化的重要見證。

1994-1999

綜合媒材裝置,視頻

徐冰《在美國養蠶系列》

《在美國養蠶系列》,是國際知名的中國當代藝術家徐冰的作品,本次展出的是系列中的《蠶書》以及《包裹》兩件。 從 1994 年至1999 年期間的每年夏季,徐冰都會在美國養蠶,與這些蠶蟲共同完成作品。

其中一組是《蠶書》,蠶蛾把卵產在事先裝訂好的空白書頁上,這些由蟲卵「印刷」的符號像一種神秘的文字。 展覽開幕後,蠶卵開始孵化成幼蟲,黑色的蠶卵消失,成千上萬移動的「黑線」(幼蟲)從書頁中爬出來,這給觀者一種緊張感,這些書出了什麼問題?

另一組是上百條正在吐絲的蠶,用絲包著一本書。 隨著蠶絲一天比一天加厚,開幕時可讀的文字或形象逐漸隱去、消失,到閉展時,物件變得神秘怪異。

1931

油彩布本

香港私人收藏

長81.2cm,寬45cm

常玉《粉瓶小野菊》

常玉,早期著名法國華裔畫家,巴黎畫派中的代表性東方藝術家。常玉在西方現代思潮中,重新詮釋了中國藝術傳統,成就跨越文化的獨特美學意境,是西方畫壇所認定的傑出東方畫家,經常被稱為「東方馬蒂斯」,花卉是他主要的創作主題之一。

《粉瓶小野菊》線條洗練,色彩精粹,充分體現了中國傳統繪畫中「墨分五色」的概念,同時也將西方繪畫中獨有的三維空間焦點透視概念,引入到東方藝術的平面敘述空間當中。此作是常玉1930 年代的代表作之一。

1951

油彩布本

香港私人收藏

長88.7cm,寬115.7cm

趙無極《無題(黃金城市)》

趙無極,著名法國華裔藝術家,經常與吳冠中、朱德群並稱中國藝術界的「留法三劍客」,他以融合西方抽象繪畫方法與中國繪畫特有的空靈意境而備受世界矚目,他的作品被紐約現代美術館、古根漢美術館、芝加哥藝術學院及巴黎現代藝術博物館等收藏。

20世紀50年代,趙無極開展了被他視為人生重要階段、使他靈感持續湧現的歐洲之旅。《無題(黃金城市)》正是趙無極以他對意大利威尼斯的印象所創作的重要作品,畫中仍然有線條描繪教堂和宮殿,代表著趙無極的早年風格。隨後,趙無極全心投入到抽象藝術的創作中,本展覽另一件趙無極作品《13.02.62》,正是他「狂草時期」的重要代表作之一。